Entri Terkait

Prasasti Luitan

Prasasti Luitan berangka tahun 823 caka atau 901 masehi. Prasasti yang ditemukan pada tahun 1976 di Cilacap, Jawa Tengah. Prasasti ini memuat masalah sosial dari suatu kelompok masyarakat, yaitu proses pengenaan pajak tanah yang tidak benar. Pada zaman dahulu, masalah yang sering dijumpai adalah manipulasi pengukuran tanah oleh petugas pajak. Seorang petani protes kepada petugas pajak terhadap perhitungan luas tanah yang dimilikinya. Menurut petugas pajak luas tanah petani tersebut adalah 40,5 tampah (ukuran tanah pada masa itu). Sedangkan untuk setiap tampah pajak yang harus dibayar adalah 6 dharana, si petani harus membayar 40,5 Ã-- 6 yaitu 243 dharana. Namun setelah diukur oleh pejabat pajak yang kain ternyata kuas tanahnya hanya 27 tampah. Rupanya tampah yang dogunakan untuk mengukur oleh pejabat pajak pertama berjkuran lebih kecil yaitu 2/3 dari ukuran yang sebenarnya. Otomatis pajak yang harus dibayar petani membengkak. Atas kejeliannya si petani dapat menyelamatkan harta...

Oskm18_16318240_agung

Peribahasa Jawa, Wujud Kreativitas Nenek Moyang

Peribahasa Jawa, Wujud Kreativitas Nenek Moyang Tiap bahasa memiliki keunikannya masing-masing. Salah satu keunikan itu terwujud dalam ragam lisan yang bermacam-macam, salah satunya dalam bentuk peribahasa, yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan nilai yang dianut oleh masyarakat penutur bahasa tersebut. Masyarakat Jawa ternyata memiliki kekhasan tersendiri dalam hal ini. Dalam bahasa Jawa, peribahasa dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Paribasan Perkataan yang menggunakan tembung entar (kata kiasan, kata yang tidak bermakna sebenarnya) dan tidak mengandung perbandingan atau pertentangan Contoh: durung pecus keselak besus = durung sembada nanging pengene ora-ora (belum mapan atau mampu, tapi sudah menginginkan atau memimpikan hal yang tidak-tidak/terlalu jauh.) [durung:belum, keselak:terburu, besus:terampil] welas tanpa alis = mesakke tok ora isa ngopo-ngopo (hanya bisa mengasihani, tapi tidak mampu berbuat apa...

OSKM_16318165_Lukman

Wangsalan, Kreativitas dan Keindahan Tutur Kata

Wangsalan adalah budaya Jawa dalam bertutur kata sehari-hari di kalangan orang-orang Jawa. Wangsalan yaitu perkataan yang berupa teka-teki ( cangkriman ) yang akar jawabannya tidak diutarakan secara jelas, namun sudah terdapat pada kata kunci yang disampaikan sebelumnya. Wangsalan sering digunakan sebagai jembatan bermain kosa kata untuk menguji seberapa jauh pemahaman orang terhadap kosa kata dalam bahasa Jawa. Wangsalan memiliki berbagai macam jenis berdasarkan bentuk penuturannya. Yang pertama adalah wangsalan lamba , yaitu wangsalan yang akar jawabannya hanya satu saja. Kalimat teka-tekinya berupa satu kalimat yang terdiri dari frasa dan klausa. Frasa yang berada di awal merupakan kata kuncinya, sedangkan klausanya merupakan akar jawaban (teka-teki). Contohnya adalah “ Balung klapa, ethok-ethok ora ngert”i. Jawaban dari wangsalan tersebut adalah bathok. Bathok adalah kata lain dari balung klapa , sedangkan e thok -e thok menjadi akar dari...

OSKM_16918254_Faiq

Rurabasa Kata Salah Kaprah dari Jawa

Rurabasa adalah istilah dalam bahasa jawa, Rura artinya rusak dan Jawa artinya Jawa. Sehingga arti dari Rurabasa adalah bahasa yang rusak. Rurabasa adalah kata kiasan dalam bahasa jawa yang penggunaannya salah kaprah atau tidak sesuai konteks yang semestinya. Rurabasa disebut bahasa yang rusak karena memang tidak bernalar, tetapi karena sifat bahasa terutama bahasa jawa yang fleksibel maka hal seperti ini sangatlah dimaklumi oleh masyarakat umum. Rurabasa dibagi menjadi 2 macam yaitu : Rurabasa yang paten, yaitu kata salah kaprah yang tidak bisa dirubah ataupun dibenarkan. Contoh : Adang sega, adang artinya memasak dan sega artinya nasi. Nasi itu sudah matang atau masak tapi mengapa masih dimasak lagi?. Sehingga Adang beras yaitu memasak beras. Menek klapa, menek artinya memanjat dan klapa artinya kelapa. Seharusnya yang dipanjat adalah pohon kelapa bukan kelapanya. Sehingga Menek wit klapa artinya memanjat pohon kelapa. Nguleg sambel, nguleg artinya me...

OSKM_16918099_Muhammad Iqbal Firdaus

Kalender Jawa

Jawa merupakan salah satu suku yang memiliki kalendernya sendiri, yang sampai sekarang masih cukup banyak yang menggunakannya sebagai penanggalan sehari-hari dalam kebudayaan Jawa. Kalender Jawa mengandung keistimewaan karena merupakan akulturasi dari sistem penanggalan Islam, Hindu, dan Julian. Kalender ini pertama kali digunakan di Kerajaan Mataram Islam. Ketika itu, dekrit dari Sultan Agung Hanyokrokusumo (Raja Mataram Islam) penanggalan Jawa menjadi kelanjutan dari penanggalan Saka yang sebelumnya digunakan. Penanggalan Jawa menggunakan sistem seperti penanggalan Hijriah, dimana perhitungannya dengan mengamati perputaran bulan/lunar. Tujuan Sultan Agung sendiri dalam mengubah penanggalan ini karena dia ingin menyebarkan agama Islam kepada rakyatnya. Sistem ini berlaku di seluruh daerah Jawa dan Madura yang merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Mataram. Penggunaan kalender Saka yang awalnya berdasarkan perputaran matahari digantikan dengan kalender Jawa yan...

OSKM_16518101_Hollyana Haryono

Sedulur Papat Limo Pancer

Istilah Sedulur Papat Limo Pancer sampai sekarang diketahui bersumber dari suluk Kidung Kawedar atau disebut pula Kidung Sarira Ayu, bait ke 41-42. Suluk ini diyakini masyarakat sebagai karya Sunan Kalijaga. Sedulur Papat Limo Pancer dipercaya menyimbolkan empat macam nafsu yang berada di dalam diri manusia; nafsu keindahan, nafsu amarah, nafsu serakah, dan nafsu keutamaan, serta dari keempatnya, terdapat diri sendiri atau hati nurani manusia di tengah-tengah semua itu. Kepercayaan Sedulur Papat Limo Pancer berwujud kepercayaan bahwa saat dikandung, setiap manusia dibungkus kulit ari dan bisa tersambung dan mendapat nutrisi dari ibu melalui tali pusar. Sedulur Papat Limo Pancer menyatakan bahwa kulit ari dan tali pusar itu bukan sekadar organ melainkan memiliki kekuatan intrinsik, menjadi roh penjaga y...

OSKM18_16918237_Fito Ezekiel Halor Jatmiko

Perjanjian Salatiga

Perjanjian Salatiga Perjanjian ini menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa terjadi pembagian wilayah mataram menjadi 2 yakni Yogyakarta yang dipimpin oleh Hamengkubuwono I dan Surakarta yang dipimpin oleh Sunan Pakubuwono III yang merupakan akhir dari serangkaian konflik di kesultanan Mataram. Tetapi yang terjadi Pangerang Sambernyawa tetap melancarkan perlawanan dan menuntut wilayah Mataram dibagi menjadi 3, akhirnya muncul lah Perjanjian Salatiga . Sub tema yang akan kita bahas meliputi latar belakang, isi perjanjian, setelah perjanjian, dan generasi baru pasca pembagian wilayah mataram. Latar Belakang Perjanjian Salatiga Setelah dilaksanakan perjanjian Giyanti, ternyata pihak Pangeran Sambernyawa tetap melakukan perlawanan di bekas wilayah Mataram. Raden Mas Said atau dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyawa kemudian melawan 3 pihak yang bersekutu yakni Sunan Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi dan VOC (Beland...

OSKM18_16918097_Arsyi Hanif Budiman

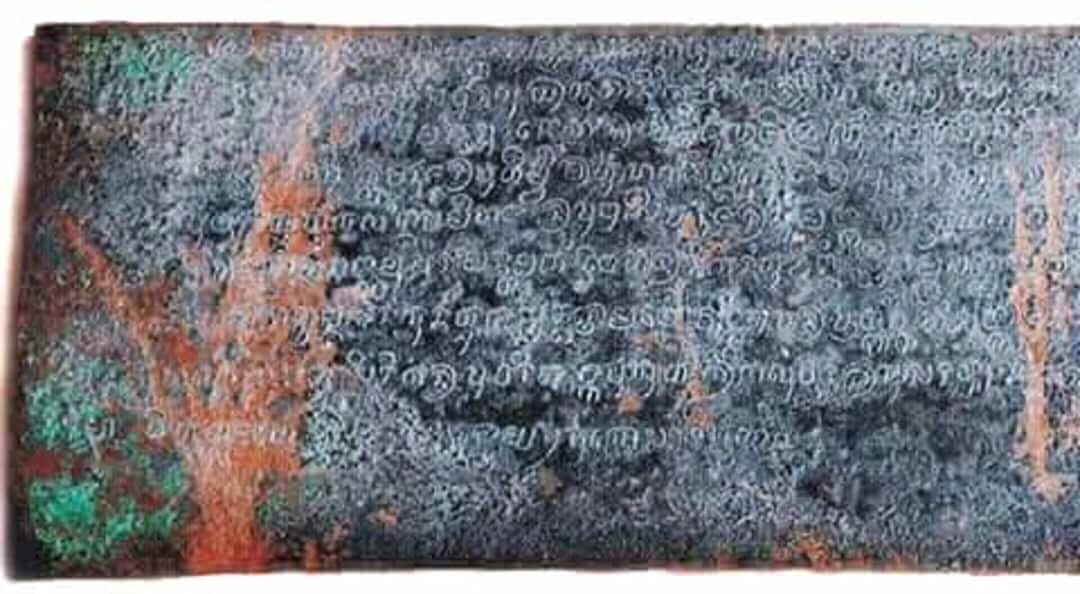

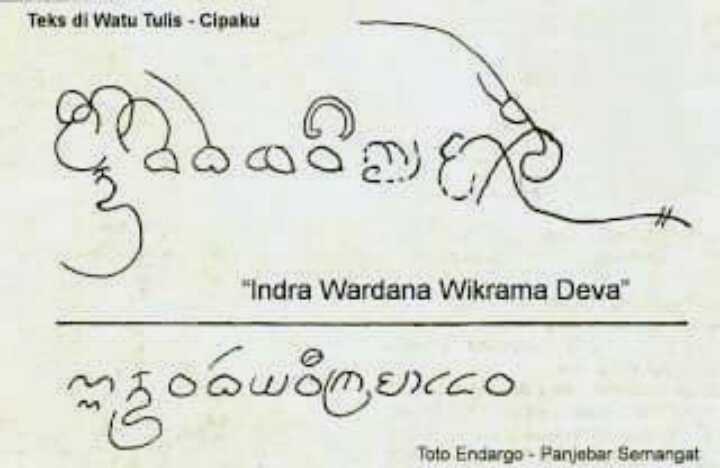

Prasasti Cipaku (Watutulis) Purbalingga.

Di Kecamatan Mrebet ada sebuah prasasti tulis berhuruf (Aksara) Jawa Kuno, dengan Aksara bermotif Sulur yang di pahatan pada sebuah batu sebesar gajah gemuk. Sudah bertahun-tahun tulisan di Watutulis ini belum terterjemahkan. Namun tahun 1983, Drs. Kusen dari Fakultas Sastra UGM Jurusan Arkeologi, berhasil membaca tulisan di Watutulis. Bunyinya "Indra Wardana Wikrama Deva". Menurut dugaannya, kalimat ini adalah nama seorang raja jaman dahulu yang kekuasaannya sampai di wilayah lereng tenggara Gunung Slamet ini.

Tyosatriany

Prasasti Luitan (WatuLingga)

PRASASTI LUITAN (823 saka atau 901 M). Bahan : Tembaga Periodisasi : 901 Masehi Asal : Cilacap. Prasasti Luitan berangka tahun 823 saka atau 901 M. Prasasti yang diketemukan pada tahun 1976 di Cilacap ini memuat suatu masalah sosial dari satu kelompok masyarakat, yaitu proses pengenaan pajak atas tanah yang tidak benar. Jaman dulu, masalah yang sering dijumpai adalah manipulasi pengukuran oleh petugas pajak. Seorang petani, protes kepada petugas pajak terhadap perhitungan luas tanah yang dimilikinya. Menurut si pejabat pajak, luas tanahnya adalah 40 ½ tampah (ukuran tanah pada masa itu). Karena setiap tampah dikenakan pajak 6 dharana, si petani harus membayar 40 ½ tampah x 6 dharana = 243 dharana. Namun setelah diukur ulang oleh pejabat pajak yang lain, luas tanah si petani hanya 27 tampah. Rupanya tampah yang digunakan petugas pajak pertama berukuran lebih ke...