Entri Terkait

Pesta hukum adat (Fondrakö)

Hukum adat dirumuskan dan disyahkan dalam upacara yang disebut Fondrakö. Pesta hukum itu secara periodis dibaharui. Hukum adat ( fondrakö) tersebut disahkan dan ditetapkan dengan sumpah kutuk. Orang yang melanggar hukum itu dikutuki ( larakö) . Kerasnya hukuman tergantung dari apa pelanggaran yang dilakukan. Untuk setiap pelanggaran ada hukuman khusus. Hukuman bisa berkisar dari membayar denda ke penghukuman mati. Denda bisa dibayar dengan beras, daging babi atau emas. Hukuman mati bisa dilakukan oleh penembakan, tenggelam atau dengan pedang. Hukuman mati bisa diubah untuk kehidupan dalam perbudakan jika denda yang besar dibayar, atau jika terpidana diampuni oleh bangsawan. sumber: http://www.museum-nias.org/istiadat-nias/

Deni Andrian

Upacara Harimau (Famatö Harimao)

Pada zaman dulu di wilayah Maenamölö, Nias Selatan ada sebuah upacara di mana patung harimau diusung dan diarak keliling. Karena tidak ada harimau di Nias, patung itu (Adu Harimao) tampak lebih seperti anjing berkepala kucing. Upacara sakral ini digelar sekali setiap tujuh atau empat belas tahun. Usungan patung harimau itu kemudian dipatahkan dan patung harimau dibuang di sungai. Upacara tersebut dinamakan ‘Famatö Harimao’. Masyarakat lokal percaya bahwa semua dosa yang mereka lakukan selama tahun-tahun sebelumnya akan hanyut bersama dengan patung. Karena sebagian besar dari Orang Nias menjadi Kristen, upacara Famatö Harimao tidak lagi dirayakan. Dalam upaya untuk melestarikan dan merevitalisasi budaya lokal, upacara perarakan ini kadang-kadang dilakukan di Nias Selatan di acara-acara tertentu. Hari ini, upacara telah berubah nama menjadi 'Famadaya Harimao' (perarakan patung harimau). sumber: https://www.museum-nias.org/istiada...

Deni Andrian

Pesta Jasa (Owasa & Fa’ulu)

Alasan-alasan untuk mengadakan pesta adat atau pesta jasa (owasa) adalah: perkawinan, mendirikan rumah baru, mendirikan salah satu megalit, mengadakan perhiasan emas, sudah berumur atau sebelum menghadap ajal. Seluruh warga desa dijamu pada pesta owasa. Siapa pun di desa yang mampu biayai untuk membeli babi yang diperlukan untuk upacara itu, bisa menyelenggarakan owasa. Orang yang menyelenggarakan owasa diusung dalam desa dan kepadanya diberi nama yang mulia. Kemudian osa-osa batu atau tugu batu lainnya didirikan di depan rumahnya. Sumber: https://www.museum-nias.org/istiadat-nias/

Deni Andrian

Mengunyah sirih pinang: Manafo dan Bola nafo

Seperti di banyak tempat di Asia, mengunyah sirih adalah sesuatu yang biasa di Nias. Tradisi ini disebut sebagai "manafo". Lima bahan yang digunakan; daun sirih (tawuo), kapur (betua), gambir (gambe), tembakau (bago), dan pinang (fino). Ramuan dari lima bahan ini disebut "Afo". Karena tradisi ini sangat hidup, "manafo" dianggap sebagai satu simbol budaya Nias dan sering menjadi bagian di acara tradisional di Nias, seperti upacara menyambut pengunjung penting. Di upacara penyambutan ini tamu akan ditawarkan sirih, dari tas anyaman indah yang dikenal sebagai Bola nafo. Bola berarti tempat atau kantong, dan afo adalah ramuan dari lima bahan. Tas Bola nafo dibuat dengan menganyam rumput yang telah dikeringkan dan diwarnakan. Biasanya dihiasi dengan simbol dan motif dari Nias, masing-masing dengan makna tersendiri. Motif Ni'otarawa digunakan oleh bangsawan sementara motif Ni'ohulayo digunakan oleh masyarakat umum. Teknik yang digunakan untuk menganyam&nb...

Deni Andrian

Mengayau

Seorang laki-laki baru boleh nikah, kalau sudah memenggal kepala orang. Pada tahun 851 Sulayman sudah mencatat tradisi ini. Kebutuhan Binu (kepala manusia), menurut kepercayaan orang Nias dibutuhkan Binu pada berbagai kesempatan: Kalau ayah sudah meninggal harus ada beberapa Binu sebagai pelayan baginya. Kalau mendirikan rumah adat besar tengkorak seorang laki-laki ditanam di sebelah bawah tiang rumah di ujung kanan, dan tengkorak seorang perempuan ditanam di sebelah bawah tiang rumah di ujung kiri. Kalau hendak mendirikan satu megalit di depan rumah, harus ditanam satu Binu di sebelah bawah. Untuk mengesahkan hukum adat (fondrakö) harus ada Binu, seorang budak dibunuh. sumber: https://www.museum-nias.org/istiadat-nias/

Deni Andrian

Maluaya Famadaya Hasi Zimate

Upacara adat selalu mewarnai kehidupan orang Nias mulai dari ketika seseorang berada dalam kandungan, lahir, bertumbuh, hingga pada kematian. salah satunya adalah pelaksanaan upacara kematian yang disebut “ Maluaya Famadaya Hasi Zimate (prosesi pengangkatan peti jenazah)” Pelaksanaan upacara pelepasan jenazah ini bisa dikatakan sangat jarang sekali dilaksanakan di Pulau Nias. Sebab, hanya orang-orang yang mampu dan tergolong bangsawanlah, yakni ( s i ’u lu) dan golongan penetua adat ( s i ’i la) , yang mampu melakukan upacara ini. Untuk golongan s i ’i la tidak semua keluarga boleh menyelenggarakan upacara adat ini, tergantung bagaimana peran almarhum di masyarakat selama dia hidup. Karena jarang dilaksanakan, tidak mengherankan, ketika acara ini dilaksanakan di Kota Gunungsitoli pada Minggu (24 Juli 2011) lalu mengundang perhatian warga. Hujan lebat yang turun saat upacara berlanjut pun warga yang antusias menya...

Deni Andrian

Surat Tulak-Tulak

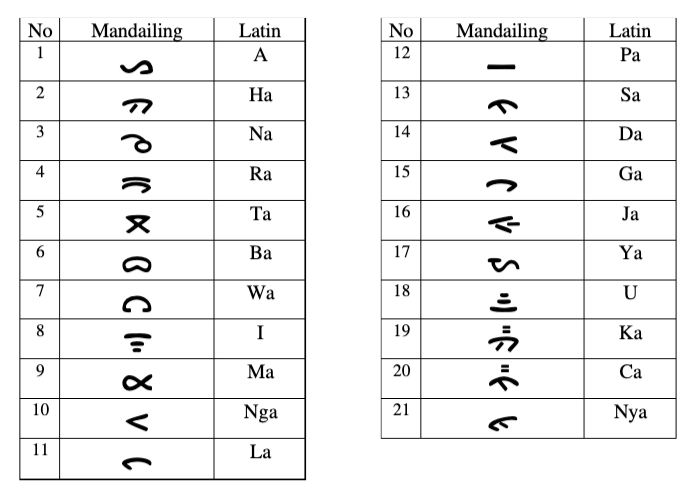

Aksara Mandailing dikenal juga sebagai Aksara Tulak-Tulak. Biasanya digunakan untuk ilmu perdukunan, ilmu nujum, surat-menyurat dan ratapan. Aksara ini merupakan metamorfosa dari huruf Pallawa. Berdasarkan penelitian para ahli sejarah dan antropolog, Aksara Tulak-Tulak ini menyebar dari selatan (Mandailing) ke arah utara (Toba). Pakar sejarah dan sastra Sumut, Z Pangaduan Lubis dalam artikel “Sekilas Budaya Mandailing” menyebutkan orang Mandailing memiliki aksara etnisnya sendiri yang dinamakan surat tulak-tulak. Meskipun masyarakat Mandailing memiliki aksara tetapi boleh dikatakan aksara tersebut pada masa lalu tidak dipergunakan untuk mencatat atau menulis sejarah. Kalaupun aksara etnis tersebut digunakan untuk menulis hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu seperti tarombo (silsilah keluarga). Selain itu, lebih banyak digunakan untuk mencatat ilmu pengobatan tradisional dan ilmu peramalan dalam kitab tradisional yang disebut...

Monica91

Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Utara

Dalam proses perubahan kebudayaan khususnya di pedesaan terjadi pergeseran nilai-nilai budaya. Hal ini mempengaruhi bentuk dan sifat gotong royong yang ada pada masyarakat bersangkutan. Kenyataan menunjukkan adanya perubahan sistem yang baru. Bahkan ada bentuk gotong royong yang sudah punah menghilang dari kebudayaan suatu masyarakat. Oleh karena itu dianggap perlu adanya usaha inventarisasi dan dokumentasi sistem gotong royong sebelum berubah dan menghilang dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sumber: http://repositori.kemdikbud.go.id/7684/

Monica91

Sayur Tumbuk

Sayur tumbuk atau sayur daun singkong tumbuk umum terhidang sebagai sayur pelengkap di meja makan masyarakat Melayu, terutama Melayu-Medan. Di Sumatra Utara, ada beberapa resep yang menggunakan asam cikala atau buah kecombrang dengan rasa asam yang kuat. Pilih daun singkong yang muda agar rasanya tidak terlalu pahit dan teksturnya lebih legit. Pilih bunga kecombrang yang muda, saat ditekan sedikit lembek, kelopak masih kuncup dan tidak layu. Bahan: 500 ml santan encer, dari 1 butir kelapa parut 2 cm lengkuas, memarkan 1 batang serai, memarkan 150 g daun singkong rebus 50 g ikan teri medan, tumbuk kasar 30 g tekokak, tumbuk hingga pecah 200 ml santan kental, dari ½ butir kelapa 60 g kecombrang, iris kasar Bumbu, haluskan: 3 butir bawang merah 2 siung bawang putih 2 buah cabai merah 2 cm kunyit 1 cm jahe 1 ½ sdt garam Cara Membuat: 1. Potong-potong daun singkong re...