Entri Terkait

Pangajaran Basa jeung Aksara Sunda

Naskah ini berbahan kertas Eropa berjumlah 23 halaman berukuran 21,2 x 33, 9 cm. Berisikan tata cara berbahasa Sunda, ditulis tegak lurus dalam bentuk prosa menggunakan pena warna hitam dengan aksara Cacarakan (huruf Jawa – Sunda) dan berbahasa Sunda. Teks masih dapat dibaca dengan baik ditulis didalam ruang tulis yang berukuran 16,9 cm hurufnya berukuran 0,6 cm dengan jarak spasi 0,2 cm sebanyak 22 baris per halaman. Pada halaman awal ada angka 12. Keseluruhan naskah masih dalam keadaan baik, namun jilid disamping mulai copot, dijilid dengan jilid tali. Nama pengarang dan penyalin, serta keterangan tentang tempat, tanggal dan tahun penulisan belum banyak diketahui. Naskah ini sekarang tersimpan dan terawat dengan baik di Perpusnas, dengan nomor naskah SD 76 dan nomor roll film 492.19.

Arum Tunjung

Babad Lombok

Pada prosesnya, naskah yang berjudul Babad Lombok; Babad Palawija kaliyan Palawose ini diperoleh dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Artati Sudirdjo, yang menjabat sekitar awal 1960an. Beliau mempersembahkan naskah ini kepada museum Nasional pada tahun 1978. Naskah ini awalnya merupakan koleksi Ir. J.L. Moens, seorang kolektor naskah kuno. Saat ini tersimpan di Perpustakaan Nasional RI dengan kode naskah AS 5 dan nomer Rol 132.02. Ditulis dengan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Naskah ini memiliki 570 halaman dan berukuran 34 x 22 cm. Teksnya menceritakan asal mula cabe dan tanaman lainnya seperti kedelai, singkong, ubi, kacang, dan sebagainya, sehingga naskah ini termasuk ke dalam kategori naskah yang menceritakan tentang ilmu pengetahuan khususnya mengenai tanaman konsumsi. Di beberapa halaman terdapat ilustrasi lakon wayang. Sumber: http://aksakun.org/

Arum Tunjung

Bahasa Cirebon

Sebagai orang cirebon asli pastinya tidak asing dengan Bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon atau biasa disebut dengan Basa Cerbon digunakan sebagai bahasa sehari-hari (bahasa padanan) untuk berkomunikasi, terutama di daerah-daerah yang memang masih Cirebon pedalaman. Basa Cerbon merupakan budaya bahasa yang masih sering dianggap sebagai dialek. Basa Cerbon masih diperdebatkan apakah bahasa tersebut merupakan dialek dari bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Memang basa Cerbon terlihat mirip dengan bahasa Jawa, tetapi sangat terlihat jauh dengan bahasa Sunda. Basa Cerbon sendiri memiliki berbagai dialek di setiap daerahnya, di antaranya yaitu dialek Plered, Dermayu (Dermayon), dan juga Jawareh (Sawareh). Menurut penelitian Guiter, suatu bahasa dinyatakan sebagai bahasa sendiri jika memiliki 80% perbedaan dengan bahasa terdekatnya. Basa Cerbon memiliki perbedaan dengan bahasa Jawa Tengah sebesar 75%, sedangkan dengan bahasa Jawa Timur sebesar 76%. Walaupun menurut penelitian tersebut Basa Cerb...

Oskm_16718166_nisa

Prasasti Pasir Awi

Prasasti Pasir Awi merupakan salah satu prasasti dari tujuh prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara, kerajaan tertua di Jawa Barat. Prasasti ini berlokasi di selatan bukit Pasar Awi (± 559 mdpl) di kawasan hutan di perbukitan Cipamingkis Kabupaten Bogor, daerah yang berbeda dengan prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumangara lainnya. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh seorang arkeolog bernama N.W. Hoepermans. S. yang berasal dari Belanda pada tahun 1864. Prasasti Pasir Awi berpahatkan sepasang telapak kaki yang dianggap milik Raja Sri Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara serta ada juga pahatan lainnya seperti sebatang dahan dengan ranting-ranting dedaunan dan buah-buahan. Prasasti ini terdapat aksara akan tetapi tidak dapat dibaca oleh siapapun sampai sekarang. Prasasti ini telah ditetapkan menjadi Benda Cagar Budaya peringkat nasional. #OSKMITB2018 Sumber: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/prasasti-pasir-awi-jejak-tarumanegar...

OSKM18_19718382_Aulia

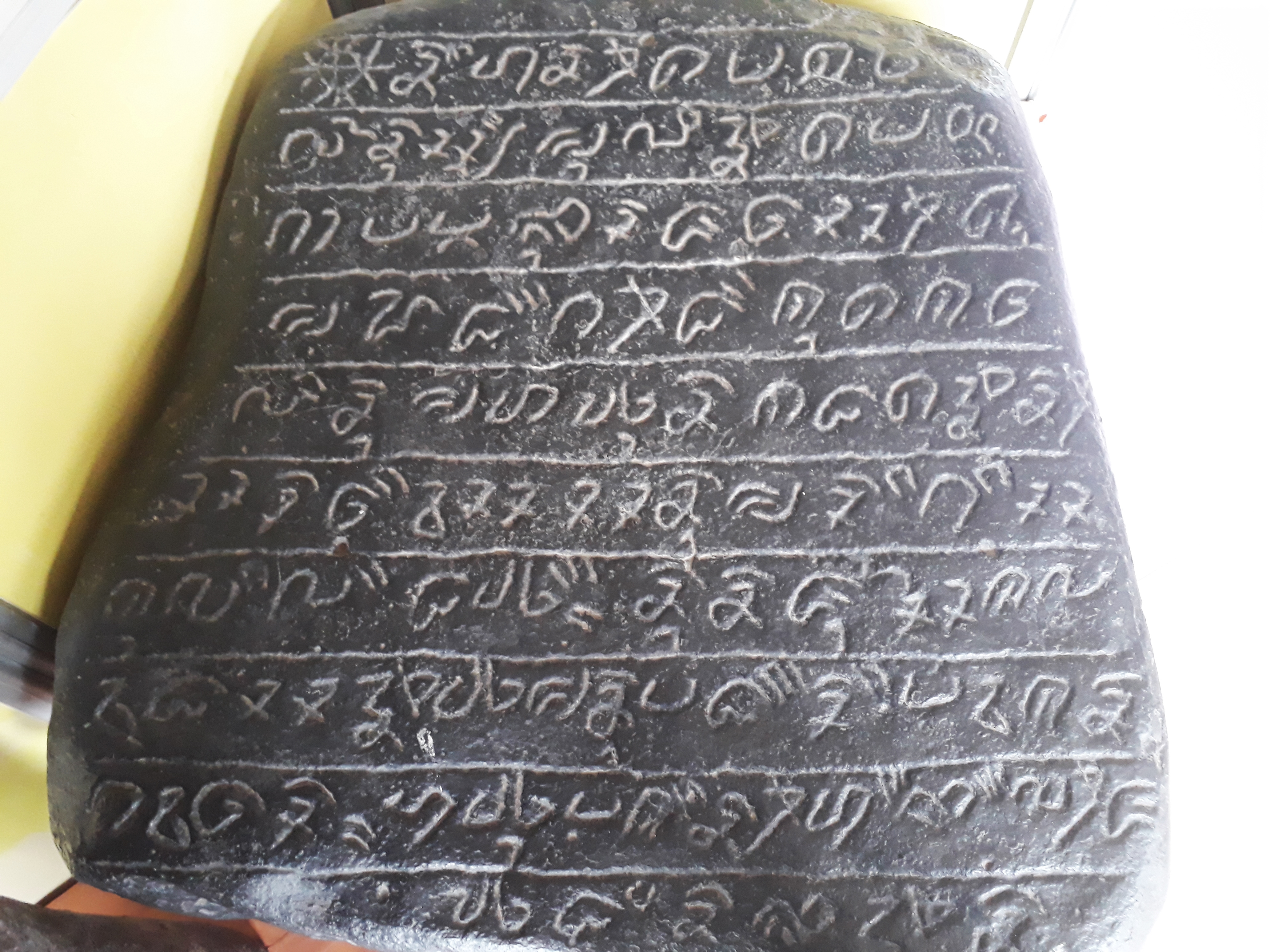

Prasasti Kawali I

Prasasti Kawali I merupakan salah satu dari enam prasasti yang ditemukan di kawasan Astana Gede Kawali, ibu kota dari Kerajaan Galuh yang kemudian menjadi Kerajaan Sunda Galuh sebagai akibat penyatuan dengan Kerajaan Pakuan, sekarang menjadi bagian dari Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Prasasti Kawali I, bersama kelima prasasti lainnya, menjadi salah satu bukti keberadaan Kerajaan Sunda Galuh ketika masa pemerintahan Prabu Niskala Wastukancana. Prasasti ini ditulis dalam bahasa dan aksara Sunda Kuno. Prasasti ini terdiri dari 10 baris sehingga menjadi prasasti dengan isi terpanjang dari Prasasti Kawali lainnya. Pada baris kelima, terdapat frasa Mahayunan Ayuna Kadatuan yang memiliki arti pembangunan untuk kebahagiaan daerah. Selain itu, prasasti ini menceritakan Keraton Surawisesa yang dibangun oleh Prabu Niskala Wastukancana dan petuah untuk berbuat kebajikan dalam kemakmuran. Secara keseluruhan, Prasasti Kawali I merupakan tugu peringatan untuk mengen...

OSKM18_16618108_Irvan Ary Maulana Nugroho

Pelafalan Fonem f dan v pada Masyarakat Sunda

Aksara dan Bahasa Sunda Kuno sudah hidup ribuan tahun lamanya jika dihitung dari pertama kali berdirinya kerajaan Sunda. Huruf Sunda muncul pada tahun 500-an seperti yang digunakan dalam penulisan kebanyakan prasasti di Bogor. Aksara Sunda Kuno dikenal dengan istilah Kaganga. Pada huruf Kaganga, tidak terdapat huruf v dan f, hanya terdapat p. Sehingga kebanyakan orang Sunda tidak mengenal fonem f dan v dalam struktur fonologinya. Beratus-ratus tahun tradisi ini diterapkan dari generasi ke generasi sehingga melekat pada diri orang Sunda. Pendidikan modern sudah diterapkan didalam masyarakat, namun bagi sebagian masyarakat, pelafalan sunda kuno tetap digunakan dalam keseharian. Mereka masih merasa kaku dan asing dalam menggunakan fonem f dan v, sehingga mereka memilih untuk bercakap-cakap dengan fonem yang sudah mereka kuasai sejak lama. OSKMITB2018

OSKM18_16618071_Erika Gunawan

Naskah Kisah Nabi Yusuf

Naskah ini ditulis di daun lontar dengan menggunakan aksara cacarakan berbahasa Jawa kuno. Teks digubah dalam bentuk prosa, isinya menguraikan tentang riwayat Nabi Yusuf sejak kelahirannya hingga menjadi nabi.

Oskm18_16518403_arief

Prasasti Huludayeuh

Prasasti Huludayeuh adalah salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Sunda . Lokasi Prasasti Huludayeuh ada di tengah persawahan di kampung Huludayeuh, Desa Cikalahang, Kecamatan Sumber dan setelah pemekaran wilayang menjadi Kecamatan Dukupuntang – Cirebon. Penemuan Prasasti Huludayeuh telah lama diketahui oleh penduduk setempat namun di kalangan para ahli sejarah dan arkeologi baru diketahui pada bulan September 1991. Prasasti ini diumumkan dalam media cetak Harian Pikiran Rakyat pada 11 September 1991 dan Harian Kompas pada 12 September 1991. Jenis Bahan Prasasti Huludayeuh dipahatkan pada batu alam. Batu prasasti yang ada sekarang berukuran tinggi 75 cm x lebar 36 cm x tebal 20 cm. Isi Prasasti Huludayeuh berisi 11 baris tulisan beraksa dan berbahasa Sunda Kuno, tetapi sayang batu prasasti ketika ditemukan sudah tidak utuh lagi karena beberapa batunya pecah sehingga aksaranya turut hilang. Begitupun permukaan batu juga tel...

Oskm18_16718081_michael

Prasasti Kawali V

Prasasti V atau Batu Panyandaan berbentuk menhir, berada salam sebuah cungkup dan terletak 10 m di sebelah tenggara batu panyandungan. Pada permukaan prasasti batu Panyandaan ini digoreskan aksara dan bahasa Sunda kuna yang terdiri dari dua baris, dipahatkan dari kiri ke kanan. Tulisan pada prasasti: sanghiang lingga bingba Arti dari prasasti: Sang maha suci lingga arca (perwujudan) #OSKMITB2018