Kisah Margonda, Pejuang yang Mati Muda di Front Kalibata

Salah satu jalan terpenting di Kota Depok adalah Jalan Margonda yang ramai dan kerap macet itu. Tempat-tempat kuliner, mal, dan tempat nongkrong tersedia di sepanjang ruas ini. Beberapa stasiun yakni Depok Baru, Universitas Indonesia, dan Pondok Cina, juga tak jauh dari Margonda. Jantung Kota Depok adalah Jalan Margonda.

Tapi apa atau siapa sesungguhnya Margonda?

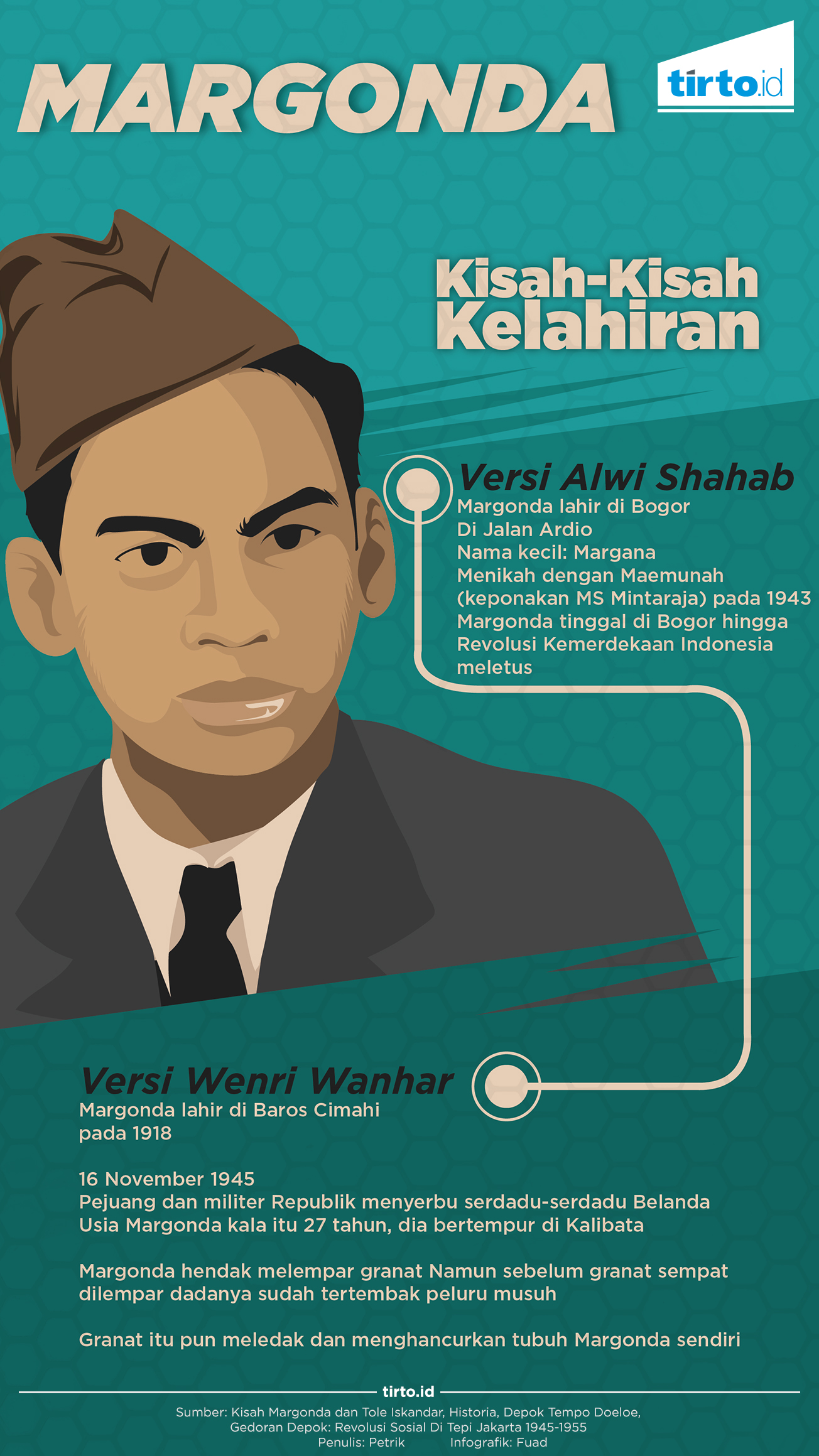

Nama itu tak bisa dilacak tanpa menyebut pertempuran epik yang terjadi enam hari setelah Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Dalam pertempuran 16 November 1945 di Kalibata, Depok Margonda itulah Margonda tewas. Usia Margonda kala itu baru 27 tahun.

Menurut cerita dari sesama kombatan yang ditulis Wenri Wanhar dalam Gedoran Depok: Revolusi Sosial Di Tepi Jakarta 1945-1955 (2012), Margonda tewas dalam sebuah penyerbuan serdadu-serdadu Belanda yang menjaga penampungan orang-orang Belanda Depok pada 16 November 1945.

Ketika itu, Margonda hendak melempar granat, namun sebelum granat yang siap ledak itu terlempar dari tangannya, dadanya sudah tertembak peluru musuh. Granat itu akhirnya meledak dan menghancurkan tubuh Margonda sendiri. Ia meninggal pada usia 27 tahun.

Peristiwa itu terjadi di daerah Kalibata, perbatasan antara Kukusan dengan Sawangan. Tapi, jejak Margonda hilang. Ada yang menyebut dia dimakamkan satu liang bersama pejuang lainnya setelah peristiwa.

Di kalangan pejuang Depok, yang tersisa dari Margonda hanya ceritanya. Kematiannya pun, menurut Wenri, baru diketahui beberapa tahun setelahnya. Maemunah, sang istri, bahkan baru tahu Margonda meninggal empat tahun setelahnya. Ketika mendengar kabar suaminya meninggal, ibu dari Jopiatini ini tak percaya.

Untunglah nama Margonda selalu diingat, meski hanya lewat cerita-cerita yang kurang terdokumentasi dan simpang siur. Nama Margonda tidak banyak ditulis, termasuk di buku-buku sejarah. Wajar jika mengingat pertempuran di front Depok adalah satu dari sekian banyak front pertempuran yang melibatkan banyak pejuang Indonesia di masa perang kemerdekaan.

Soal kelahirannya, Alwi Shahab dalam "Kisah Margonda dan Tole Iskandar" di RMOL (15/04/2013), menyebut Margonda lahir di Bogor. Keluarganya tinggal di Jalan Ardio. Margonda punya nama kecil Margana. Setelah dewasa, ia menikah dengan Maemunah, keponakan M.S. Mintaraja, pada 1943. Bersama istrinya, Margonda tinggal di Bogor hingga Revolusi Kemerdekaan Indonesia meletus.

Sementara itu, Wenri Wanhar dalam "Kisah Cinta Margonda" yang dimuat Historia (22/01/2014), menyebut Margonda lahir di Baros, Cimahi, pada 1918. Dalam catatan Yano Jonathans, dalam Depok Tempo Doeloe (2011), menyebut di zaman kolonial Hindia Belanda, Margonda pernah mengikuti Analysten Cursus yang diadakan Indonesiche Chemische Vereniging—sekarang dikenal sebagai Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor.

Selain itu, Margonda juga pernah ikut kursus penerbangan di Luchtvaart Afdeeling (bagian penerbangan) Belanda jelang kekalahan Belanda. Kursus penerbangan yang dimaksud ini bisa jadi adalah kursus yang juga diikuti pendiri Angkatan Udara: Agustinus Adisutjipto.

Jika benar pernah dilatih sebagai pilot sebelum tahun 1942, Margonda setidaknya pernah sekolah setidaknya sampai tingkat menengah di zaman kolonial. Adisutjipto sendiri lulusan Algemeene Middelbare School (AMS) atau SMA. Tentu saja ada seleksi ketat yang harus diikuti kandidat.

Kemudian, tak semua yang disiapkan menjadi penerbang tempur militer Belanda itu kemudian benar-benar menjadi penerbang Belanda. Apalagi pada 8 Meret 1942 Hindia Belanda bertekuk lutut dan menyerah tanpa syarat kepada Balatentara Jepang di Kalijati Subang.

Setelah Belanda kalah, biasanya pemuda yang pernah dilatih militer dengan pangkat sersan apalagi letnan diawasi militer Jepang. Mereka yang berpangkat letnan biasanya tidak akan bisa ikut menjadi perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) yang latihannya perwiranya sendiri berada di Bogor.

Di masa pendudukan Jepang, menurut catatan Yano Jonathans, Margonda bekerja di lembaga pertanian di Bogor untuk menyambung hidupnya dan keluarganya. Setelah proklamasi kemerdekaan, Margonda menjadi pimpinan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) di Bogor.

Markasnya di Jalan Merdeka, Bogor. AMRI beranggotakan pemuda pendukung Republik Indonesia yang baru berdiri. Ketika itu Tentara Keamanan Rakyat belum terbentuk.

Organisasi ini tak berumur lama. Beberapa laskar bersenjata, yang berisi para pemuda kemudian bermunculan seperti Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) atau Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) yang juga berkembang di sekitar Bogor.

AMRI boleh bubar, namun pemuda-pemuda sudah banyak yang masuk ketentaraan dan juga laskar-laskar perjuangan. Soal bagaimana Margonda terlibat dalam revolusi, Alwi juga cerita yang agak berbeda. Menurutnya, Margonda masuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).

“Waktu revolusi fisik, Margonda masuk anggota BKR di Bogor. Setelah mengikuti pendidikan kemiliteran secara singkat, ia dimasukkan ke Batalion Kota Bogor dengan pangkat letnan muda. Dari Bogor, ia naik kereta api dan bergabung dengan pasukan Batalion I di Depok. Ketika gugur di Kalibata, Jakarta Selatan, bersama rekannya Sutomo mayatnya dibawa ke Bogor tempat kelahirannya,” kata Alwi Shihab.

Batalyon I yang berada di Depok itu berada di bawah pimpinan Ibrahim Adjie. Pangkatnya ketika itu Letnan. Adjie kelak menjadi Panglima KODAM III Siliwangi sampai akhir kepresidenan Soekarno. Selain Ibrahim Adjie, komandan lain yang cukup dikenal di front Depok Bogor adalah Alex Kawilarang.

Kawilarang belakangan juga menjadi Panglima Siliwangi sebelum Adjie. Dalam biografinya Untuk Sang Merah Putih(1988), Alex Kawilarang bercerita soal senapan mesin Bren yang tertinggal di sungai ketika saat dikejar tentara Belanda, senapan yang kemudian harus mereka cari lagi beramai-ramai.

Jika mengikuti penelurusan Alwi Shihab, kemungkinan dengan BKR-lah Margonda bertempur di front Depok di hari nahas itu. Pasukan yang bisa dibilang sangat kekurangan senjata, apalagi menghadapi militer Belanda yang profesional. Begitu juga logistik lainnya.

Tentu saja, pemuda pejuang macam Margonda butuh nyali dan usaha lebih untuk bertempur melawan militer Belanda dan Sekutu yang persenjataannya serba-lengkap. Tanpa punya banyak keterampilan bertempur dan persediaan peluru, pemuda Margonda yang pro-Republik ini membawa modal bernama semangat yang mewujud menjadi aksi nekad.

(tirto.id - Humaniora)

Sumber: https://tirto.id/kisah-margonda-pejuang-yang-mati-muda-di-front-kalibata-bVlt

Diskusi

Silahkan masuk untuk berdiskusi.Daftar Diskusi

Rekomendasi Entri

Dari Rendang Hingga Gudeg: 10 Mahakarya Kuliner Indonesia yang Mengguncang Lidah

1. Rendang (Minangkabau) Rendang adalah hidangan daging (umumnya sapi) yang dimasak perlahan dalam santan dan bumbu rempah-rempah yang kaya selama berjam-jam (4–8 jam). Proses memasak yang sangat lama ini membuat santan mengering dan bumbu terserap sempurna ke dalam daging. Hasilnya adalah daging yang sangat empuk, padat, dan dilapisi bumbu hitam kecokelatan yang berminyak. Cita rasanya sangat kompleks: gurih, pedas, dan beraroma kuat. Rendang kering memiliki daya simpan yang panjang. Rendang adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang paling terkenal dan diakui dunia. Berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, masakan ini memiliki nilai budaya yang tinggi dan proses memasak yang unik. 1. Asal dan Filosofi Asal: Rendang berasal dari tradisi memasak suku Minangkabau. Secara historis, masakan ini berfungsi sebagai bekal perjalanan jauh karena kemampuannya yang tahan lama berkat proses memasak yang menghilangkan air. Filosofi: Proses memasak rendang yang memakan waktu lama mela...

Umikulsum

Resep Ayam Goreng Bawang Putih Renyah, Gurih Harum Bikin Nagih

Ayam goreng adalah salah satu menu favorit keluarga yang tidak pernah membosankan. Namun, jika kamu ingin mencoba variasi yang lebih gurih dan harum, ayam goreng bawang putih renyah adalah pilihan yang tepat. Ciri khasnya terletak pada aroma bawang putih yang kuat serta kriukannya yang renyah saat digigit. Resep ini juga sangat mudah dibuat, cocok untuk menu harian maupun ide jualan. Bahan-Bahan Bahan Ayam Ungkep ½ kg ayam (boleh potong kecil agar lebih cepat matang) 5 siung bawang putih 4 siung bawang merah 1 sdt ketumbar bubuk 1 ruas kunyit (opsional untuk warna) Garam secukupnya Kaldu bubuk secukupnya Air ± 400 ml Bahan Kriuk Bawang 5–6 siung bawang putih, cincang halus 3 sdm tepung maizena ¼ sdt garam ¼ sdt lada Minyak banyak untuk menggoreng Cara Membuat Ungkep ayam terlebih dahulu Haluskan bawang putih, bawang merah, kunyit, dan ketumbar. Tumis sebentar hingga harum. Masukkan ayam, aduk rata, lalu tuang air. Tambahkan garam dan kaldu...

Apitsupriatna

Resep Ayam Ungkep Bumbu Kuning Cepat, Praktis untuk Masakan Harian

Ayam ungkep bumbu kuning adalah salah satu menu rumahan yang paling praktis dibuat. Rasanya gurih, aromanya harum, dan bisa diolah lagi menjadi berbagai hidangan seperti ayam goreng, ayam bakar, hingga pelengkap nasi kuning. Keunggulan lainnya, resep ini termasuk cepat dan cocok untuk kamu yang ingin memasak tanpa ribet namun tetap enak. Berikut resep ayam ungkep bumbu kuning cepat yang bisa kamu coba di rumah. Bahan-Bahan ½ kg ayam, potong sesuai selera 4 siung bawang putih 5 siung bawang merah 1 ruas kunyit 1 ruas jahe 1 ruas lengkuas (geprek) 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk 1 batang serai (geprek) 1 sdt ketumbar bubuk (opsional) Garam secukupnya Kaldu bubuk secukupnya Air ± 400–500 ml Minyak sedikit untuk menumis Cara Membuat Haluskan bumbu Blender atau ulek bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan ketumbar bubuk (jika dipakai). Semakin halus bumbunya, semakin meresap ke ayam. Tumis bumbu hingga harum Panaskan sedikit m...

Apitsupriatna

Konsep Ikan Keramat Sebagai Konservasi Lokal Air Bersih Kawasan Goa Ngerong Tuban

Sumber daya air merupakan sebuah unsur esensial dalam mendukung keberlangsungan kehidupan di bumi. Ketersediaan air dengan kualitas baik dan jumlah yang cukup menjadi faktor utama keseimbangan ekosistem serta kesejahteraan manusia. Namun, pada era modern saat ini, dunia menghadapi krisis air yang semakin mengkhawatirkan (Sari et al., 2024). Berkurangnya ketersediaan air disebabkan oleh berbagai faktor global seperti pemanasan, degradasi lingkungan, dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Kondisi tersebut menuntut adanya langkah-langkah strategis dalam pengelolaan air dengan memperhatikan berbagai faktor yang tidak hanya teknis, tetapi juga memperhatikan sosial dan budaya masyarakat. Salah satu langkah yang relevan adalah konservasi air berbasis kearifan lokal. Langkah strategis ini memprioritaskan nilai-nilai budaya masyarakat sebagai dasar dalam menjaga sumber daya air. Salah satu wilayah yang mengimplementasikan konservasi berbasis kearifan lokal yaitu Goa Ngerong di kecamatan Rengel,...

Muhammad Rofiul Alim

Upacara Kelahiran di Nias

Kelahiran seorang anak yang dinantikan tentu membuat seorang ibu serta keluarga menjadi bahagia karena dapat bertemu dengan buah hatinya, terutama bagi ibu (melahirkan anak pertama). Tetapi tidak sedikit pula ibu yang mengalami stress yang bersamaan dengan rasa bahagia itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang makna dari pra-kelahiran seseorang dalam adat Nias khusunya di Nias Barat, Kecamatan Lahomi Desa Tigaserangkai, dan menjelaskan tentang proses kelahiran anak mulai dari memberikan nama famanoro ono khora sibaya. Metode pelaksanaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi dan metode wawancara dengan pendekatan deskriptif. pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fakta sosial dan memberikan keterangan yang jelas mengenai Pra-Kelahiran dalam adat Nias. Adapun hasil dalam pembahasan ini adalah pra-kelahiran, pada waktu melahirkan anak,Pemberian Nama (Famatorõ Tõi), acara famangõrõ ono khõ zibaya (Mengantar anak ke rumah paman),...