Asal-Usul Pulau Senua - Riau - Riau

Hari masih pagi benar, matahari belum terbit. Dari tengah laut, tampak sebuah perahu berlayar menepi. Baitusen melompat ke luar dari perahu. Mai Lamah, istrinya yang tengah hamil, menyambut kepulangan suaminya.

“Banyak tangkapan Abang hari ini?” sapa Mai Lamah dengan ceria. Dia berjalan perlahan menghampiri suaminya.

“Lumayan, Dik,” Baitusen tersenyum gembira. Mereka berdua menurunkan berkarung-karung siput lolak 1), kelekuk-kulai 2), dan beragam jenis kerang-lokan dari perahu.

Mai Lamah membantu suaminya mengangkut hasil tangkapan itu.

“Selamat pagi Baitusen, Mai Lamah,” sapa Mak Semah, bidan kampung yang baik hati.

“Selamat pagi, Mak Semah.”

“Wah, kandunganmu sudah besar, Mai Lamah. Kalau nanti tiba waktunya melahirkan, jangan sungkan untuk memanggilku, ya. Tengah malam pun tidak apa-apa, aku pasti akan membantumu.”

Begitulah kehidupan Baitusen dan Mai Lamah. Mereka adalah perantau di Pulau Bunguran. Walau hidup merantau, mereka merasa betah karena warga pulau tersebut sangat ramah dan ringan tangan. Setiap malam, Baitusen berangkat melaut, pagi harinya Mai Lamah akan membersihkan semua hasil tangkapan Baitusen, kemudian menjualnya ke pasar. Kulit-kulit kerang dibuat perhiasan. Penghasilan mereka memang tidak banyak, tapi mereka bahagia.

Suatu pagi, Baitusen pulang dengan wajah berseri-seri.

“Dik, aku menemukan lubuk yang penuh dengan teripang 3). Mulai besok, aku akan mencari teripang saja.”

Mai Lamah sangat senang. Harga teripang kering yang dijual ke Negeri Singapura dan Cina sangatlah mahal.

Sejak saat itu, Baitusen dan Mai Lamah terkenal sebagai penjual teripang. Tak lama, mereka menjadi saudagar yang kaya raya. Setiap enam bulan sekali, segala jenis tongkang dan wangkang 4) milik para tauke berlabuh di pelabuhan Bunguran sebelah timur.

Perubahan tingkat ekonomi membuat Mai Lamah berubah juga. Sekarang dia selalu bergincu, berbedak, dan memakai wangi-wangian. Sayangnya, sikap dan perilakunya juga berubah. Dia kini tidak mau lagi bergaul dengan tetangga-tetangganya, serta jijik dengan bau anyir dan amis para tetangganya. Dia lupa kalau dia sendiri dulunya istri nelayan miskin.

Suatu pagi, Mak Semah datang ke rumah mereka ingin meminjam beras. Bukannya meminjamkan, Mai Lamah malah marah-marah.

“Memangnya kau bisa membayar pinjamanmu?!” Mai Lamah memaki.

Mak Semah hanya menunduk.

“Sudahlah, Dik.” Bujuk Baitusen, “pinjamkan saja beras kita. Bukankah Mak Semah dulu sering membantu kita?”

“Dulu, ya, dulu. Sekarang, ya, sekarang! Pokoknya aku tidak mau membantu nenek miskin ini!” Mai Lamah bahkan mengusir Mak Semah.

Para warga jadi enggan bergaul dengan suami-istri itu. Mereka tidak suka dengan sikap Mai Lamah yang bagai kacang lupa dengan kulitnya.

Suatu hari, Mai Lamah akan melahirkan. Bidan yang dipanggil dari pulau seberang belum juga datang. Melihat istrinya sudah kesakitan, Baitusen meminta pertolongan Mak Semah dan tetangga lainnya, tapi tidak ada yang mau menolong. Mereka terlanjur sakit hati dengan perkataan dan perilaku Mai Lamah.

Karena tidak tega melihat istrinya yang kesakitan, Baitusen pun mengajak Mai Lamah ke pulau seberang untuk mencari bidan. Mai Lamah meminta suaminya membawa serta peti emas dan perak mereka.

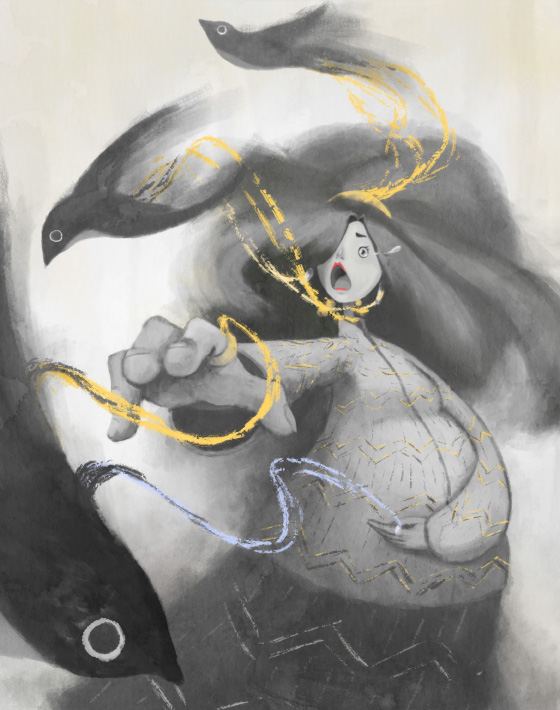

Arus gelombang laut yang deras membuat Baitusen kepayahan mendayung perahunya. Semakin ke tengah, semakin besar gelombangnya, dan semakin banyak air laut yang masuk ke perahu. Lama-kelamaan, perahu mereka tenggelam bersama dengan seluruh muatannya. Baitusen dan Mai Lamah berhasil berenang ke pantai Bunguran timur. Mai Lamah kesulitan berenang, karena tubuhnya berat oleh kandungannya, juga perhiasan yang bergantungan di tubuhnya. Karena Mai Lamah berpegangan pada tali pinggang suaminya yang kuat, mereka berdua kemudian berhasil mendekat ke pantai Bunguran Timur. Namun, tiba-tiba angin bertiup kencang disertai hujan deras. Petir sambar-menyambar disusul dengan gelegar suara guntur.

Sepertinya pantai Bunguran Timur tidak menerima kehadiran Mai Lamah. Tubuhnya berubah menjadi batu besar yang terlihat seperti seorang perempuan yang sedang berbadan dua. Lama-kelamaan, batu besar itu berubah menjadi pulau. Masyarakat sekitar menamakan pulau itu ‘Sanua’ yang berarti berbadan dua. Segala perhiasan emas dan perak yang terdapat di tubuh Mai Lamah kemudian berubah menjadi burung layang-layang putih atau yang dikenal dengan burung walet.

***

1) Siput lolak: kerang yang kulitnya dapat dibuat perhiasan

2) Kelekuk-kulai: siput mutiara

3) Sejenis hewan laut invertebrata yang dapat dimakan, bisa dimasak segar atau dikeringkan lebih dulu.

4) Tongkang adalah sejenis kapal yang dengan lambung datar, yang digunakan untuk mengangkut barang berat melalui sungai dan kanal. Beberapa tongkang harus ditarik atau didorong dengan kapal tunda.

5) Wangkang adalah kapal layar Cina kuno yang digunakan untuk berlayar di laut.

Sumber: http://indonesianfolktales.com/id/book/asal-usul-pulau-senua/

Diskusi

Silahkan masuk untuk berdiskusi.Daftar Diskusi

Rekomendasi Entri

Bekam Bali

Pengenalan Bekam, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai hijamah, adalah terapi tradisional yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Terapi ini dilakukan dengan cara mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh melalui pemvakuman kulit. Di Bali, bekam menjadi salah satu metode pengobatan alternatif yang populer, dengan berbagai manfaat kesehatan yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Terapi ini bukan hanya dianggap sebagai metode penyembuhan, tetapi juga memiliki nilai budaya yang dalam. Sejarah Sejarah bekam dapat ditelusuri hingga ke zaman Mesir Kuno, namun penggunaannya telah menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara. Di Indonesia, termasuk Bali, bekam telah menjadi bagian dari praktik pengobatan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks masyarakat Bali, bekam sering kali dipadukan dengan spiritualitas dan ritual adat, menjadikannya lebih dari sekadar terapi fisik. Beberapa sumber menyebutkan bahwa terapi bekam telah digunakan di Bali s...

Marco20

Bekam Bali

Pengenalan Bekam, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai hijamah, adalah terapi tradisional yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Terapi ini dilakukan dengan cara mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh melalui pemvakuman kulit. Di Bali, bekam menjadi salah satu metode pengobatan alternatif yang populer, dengan berbagai manfaat kesehatan yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Terapi ini bukan hanya dianggap sebagai metode penyembuhan, tetapi juga memiliki nilai budaya yang dalam. Sejarah Sejarah bekam dapat ditelusuri hingga ke zaman Mesir Kuno, namun penggunaannya telah menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara. Di Indonesia, termasuk Bali, bekam telah menjadi bagian dari praktik pengobatan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks masyarakat Bali, bekam sering kali dipadukan dengan spiritualitas dan ritual adat, menjadikannya lebih dari sekadar terapi fisik. Beberapa sumber menyebutkan bahwa terapi bekam telah digunakan di Bali s...

Marco20

Negeri antara: Jejak Putro aloh dan Manusia Harimau

NEGERI ANTARA: JEJAK PUTRO ALOH dan MANUSIA HARIMAU Karya: Mahlil Azmi Di pagi yang cerah, saat embun masih menempel di daun-daun dan suara burung hutan bersahut-sahutan, aku bersama seorang teman bernama Jupri memulai perjalanan menuju Gunung Alue Laseh, tujuan kami sederhana menangkap si kicau, burung cempala yang terkenal lincah dan bernilai mahal di kampung kami. Bekal kami pun tak seberapa: nasi, sedikit ikan asin, dan air secukupnya. Namun jarak yang jauh dan medan yang berat tak membuat semangat kami luntur. “Lil, kalau dapat cempala besar, kau traktir kopi ya,” kata Jupri sambil tertawa, memikul tasnya yang tampak lebih besar dari isinya. “Kau tenang saja, asal jangan kau makan burungnya duluan,” balasku. Kami tertawa, tawa ringan khas dua pemuda kampung yang belum tahu apa yang menanti di depan. Gunung kami memang bukan gunung biasa. Ia bagian dari hutan pegunungan Leuser di barat selatan Aceh. Di sana hidup binatang buas, termasuk sang raja hutan—harimau. Tapi ba...

Mahlilazmi_02

Genggong

Genggong merupakan alat musik tradisional khas Bali yang termasuk dalam jenis alat musik tiup. Alat musik ini terbuat dari bahan dasar bambu atau pelepah aren dan dimainkan dengan cara ditempelkan ke mulut, lalu dipetik menggunakan tali yang terpasang pada bagian ujungnya. Suara yang dihasilkan oleh genggong berasal dari getaran lidah bambu yang dipengaruhi oleh rongga mulut pemain sebagai resonator. Oleh karena itu, teknik memainkan genggong membutuhkan keterampilan khusus dalam mengatur pernapasan dan posisi mulut. Dalam kebudayaan Bali, genggong sering digunakan dalam pertunjukan seni tradisional maupun sebagai hiburan rakyat. Selain memiliki nilai estetika, alat musik ini juga mencerminkan kearifan lokal dan kreativitas masyarakat Bali dalam memanfaatkan bahan alam sekitar.

Yogaxd

Dari Rendang Hingga Gudeg: 10 Mahakarya Kuliner Indonesia yang Mengguncang Lidah

1. Rendang (Minangkabau) Rendang adalah hidangan daging (umumnya sapi) yang dimasak perlahan dalam santan dan bumbu rempah-rempah yang kaya selama berjam-jam (4–8 jam). Proses memasak yang sangat lama ini membuat santan mengering dan bumbu terserap sempurna ke dalam daging. Hasilnya adalah daging yang sangat empuk, padat, dan dilapisi bumbu hitam kecokelatan yang berminyak. Cita rasanya sangat kompleks: gurih, pedas, dan beraroma kuat. Rendang kering memiliki daya simpan yang panjang. Rendang adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang paling terkenal dan diakui dunia. Berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, masakan ini memiliki nilai budaya yang tinggi dan proses memasak yang unik. 1. Asal dan Filosofi Asal: Rendang berasal dari tradisi memasak suku Minangkabau. Secara historis, masakan ini berfungsi sebagai bekal perjalanan jauh karena kemampuannya yang tahan lama berkat proses memasak yang menghilangkan air. Filosofi: Proses memasak rendang yang memakan waktu lama mela...